透皮吸收测试中透皮吸收实验的皮肤解冻方法对屏障功能的影响

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

透皮吸收实验是评价药物、化妆品经皮渗透能力的核心方法,其结果依赖离体皮肤的生理完整性——尤其是皮肤屏障功能的保持。皮肤屏障主要由角质层脂质层状结构、细胞间紧密连接及角质形成细胞完整性构成,而冻存皮肤的解冻方法是常被忽视的关键变量:不同解冻策略会直接影响冰晶形成方式、脂质排列及细胞结构,进而改变屏障功能,导致实验数据偏差。本文聚焦透皮吸收测试中常见解冻方法对皮肤屏障的具体影响,结合生理机制与实验数据,为规范实验操作提供参考。

皮肤屏障功能的核心指标与透皮实验的关联性

皮肤屏障的稳定是透皮实验结果可靠的基础,其功能可通过三个核心维度评估:角质层脂质结构、紧密连接蛋白表达及经皮水分流失(TEWL)。角质层中的神经酰胺、胆固醇与游离脂肪酸以“层状液晶结构”排列,构成“砖-砂浆”模型中的“砂浆”,是阻止脂溶性物质渗透的主要物理屏障;紧密连接蛋白(Claudin-1、Occludin、ZO-1)存在于角质形成细胞间,形成细胞间的“密封带”,限制水溶性物质的细胞间渗透;TEWL则是反映屏障完整性的直接指标,数值越高说明屏障破坏越严重。

在实验中,这些指标的变化会直接影响药物渗透量:若角质层脂质结构破坏,水杨酸(脂溶性)的渗透量可增加2-3倍;若紧密连接损伤,葡萄糖(水溶性)的渗透量可增加4-5倍。例如,新鲜皮肤的TEWL值约为(7.1±1.2)g/(m²·h),当屏障破坏时,TEWL可升至20g/(m²·h)以上,对应药物渗透量显著升高,因此保持屏障功能稳定是实验的关键前提。

常见皮肤冻存与解冻方法的操作细节

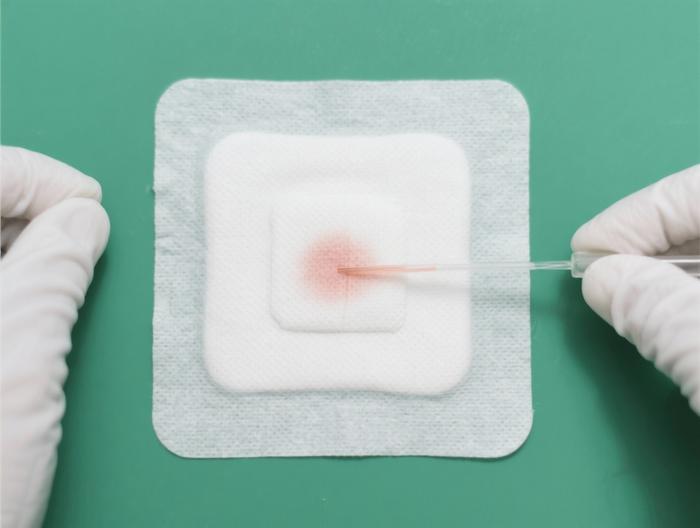

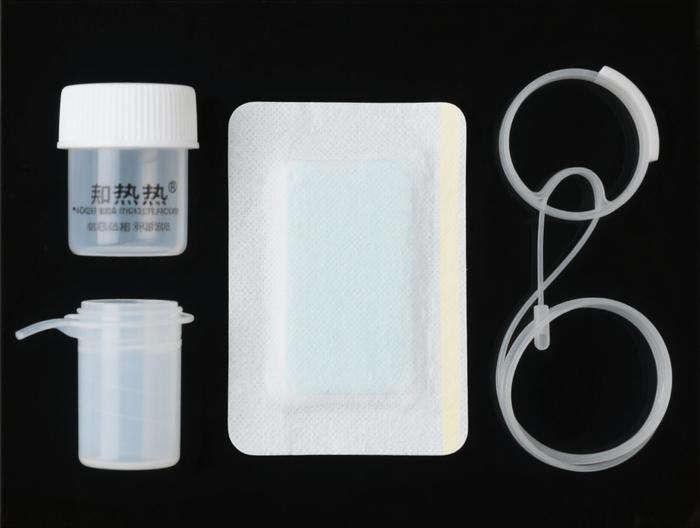

离体皮肤通常采用-80℃超低温冰箱冻存(含10% DMSO的生理盐水作为保护剂,防止冰晶损伤),解冻方法因实验室条件而异:4℃慢速解冻是将冻存皮肤转移至4℃冰箱,静置4-6小时至完全融化,操作温和但耗时;室温自然解冻是置于20-25℃环境中1-2小时,简单却易受环境温度波动影响;37℃水浴快速解冻是浸入恒温水浴锅摇晃10-15分钟,速度快但可能局部过热;微波炉解冻因加热不均,极少用于科研。

不同方法的操作细节差异显著——比如慢速解冻需避免震动,防止冰晶碎裂;水浴解冻需控制摇晃频率,避免冻存管破裂。这些细节看似微小,却直接影响屏障功能的保持。

慢速解冻对角质层脂质结构的保护机制

慢速解冻的核心优势在于“温和的冰晶形成过程”:升温时细胞外水分先形成小冰晶,细胞内水分缓慢渗透至细胞外,避免细胞内大冰晶产生。对于角质层脂质而言,缓慢升温给了脂质分子重新排列的时间,能保持其层状结构的完整性。

用傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析发现,4℃慢速解冻后的皮肤,脂质的CH2对称伸缩振动峰(约2850 cm⁻¹)与新鲜皮肤几乎一致(2850.1 cm⁻¹ vs 2850.3 cm⁻¹),说明脂质有序排列未被破坏;神经酰胺(屏障关键脂质)含量仅比新鲜皮肤低5%,胆固醇含量无显著差异。对应的TEWL值为(8.9±1.7)g/(m²·h),与新鲜皮肤接近,证明慢速解冻能有效保护脂质结构。

快速解冻引发的细胞内冰晶损伤机制

37℃水浴等快速解冻方法的问题在于“细胞内大冰晶形成”:温度骤升时,细胞内水分来不及渗透至细胞外,直接凝结成直径10-20μm的大冰晶,刺破细胞膜与细胞器膜,导致细胞内容物外流。

角质形成细胞损伤会降低脂质合成酶(如丝氨酸棕榈酰转移酶)的活性,使神经酰胺含量下降25%;大冰晶还会破坏角质层脂质的层状结构,导致FTIR峰位移至2851.5 cm⁻¹(新鲜皮肤为2850.1 cm⁻¹),脂质有序度显著下降。此时TEWL值升至(23.5±4.2)g/(m²·h),是新鲜皮肤的3倍,咖啡因(脂溶性)的渗透量也从(5.6±1.3)μg/cm²增至(12.3±2.1)μg/cm²。

快速解冻对紧密连接蛋白的破坏作用

紧密连接蛋白是维持细胞间密封的关键,快速解冻的冰晶损伤会导致角质形成细胞凋亡,释放基质金属蛋白酶(MMP-9),降解Claudin-1、Occludin等蛋白。实验显示,37℃水浴解冻后,Claudin-1表达量比新鲜皮肤下降40%,Occludin下降35%,紧密连接的连续性被破坏,出现断裂与缺失。

这种损伤会显著增加水溶性物质的细胞间渗透:荧光素钠(分子量376Da)的渗透量从慢速解冻组的(4.1±0.9)μg/cm²增至(15.2±2.4)μg/cm²,差异极具统计学意义。

反复冻融的累积损伤效应

部分实验室为节省样本会反复冻融皮肤,但每次冻融都会加重损伤。第一次冻融后,神经酰胺含量仅下降10%,TEWL升至12g/(m²·h);第二次冻融后,神经酰胺下降30%,TEWL升至18g/(m²·h);第三次冻融后,神经酰胺下降50%,TEWL升至25g/(m²·h),接近完全破坏水平。

紧密连接蛋白的降解更明显:三次冻融后,Claudin-1表达量仅为新鲜皮肤的20%,紧密连接完全断裂。此时药物渗透量已无法反映真实透皮能力,反复冻融因此被科研界明确禁止。

解冻温度波动的“重结晶”破坏

解冻过程中温度波动(如从4℃移至室温再放回4℃)会引发“重结晶”——已形成的小冰晶融化后,重新凝结成更大的冰晶,破坏力远超单次结冰。例如,温度波动5℃以上时,角质层脂质的FTIR峰位移至2852.1 cm⁻¹,脂质有序度进一步下降;细胞内冰晶大小从5μm增至15μm,导致更多细胞破裂。

同时,温度波动会激活脂氧合酶,促进脂质过氧化,产生的丙二醛(MDA)含量比稳定解冻组高3倍,进一步破坏屏障功能。因此,解冻时需用恒温设备保持温度稳定,避免频繁移动样本。

解冻后平衡时间的屏障恢复作用

解冻后的皮肤会因冻存流失部分水分,角质层水合度从新鲜皮肤的30%降至15%,导致脂质结构收缩,屏障暂时下降。此时需将皮肤置于37℃生理盐水中平衡1-2小时,让皮肤重新吸收水分,恢复水合状态。

平衡1小时后,水合度恢复至28%,TEWL从刚解冻的(10.5±1.9)g/(m²·h)降至(8.9±1.7)g/(m²·h),与新鲜皮肤一致;平衡2小时后,水合度与TEWL不再变化。此外,平衡能恢复角质形成细胞代谢活性,促进紧密连接修复——Occludin表达量在平衡1小时后增加15%,紧密连接连续性改善。

因此,解冻后平衡1-2小时是实验前的必要步骤,能有效减少水合状态差异导致的误差。

相关服务