透皮吸收测试中不同剂型(凝胶剂、乳膏剂)对透皮效率的比较研究

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

透皮给药因能规避胃肠道首过效应、维持稳定血药浓度,成为皮肤科与制剂研发的核心方向之一。凝胶剂与乳膏剂作为透皮给药的经典剂型,因基质组成、理化特性差异,对药物透皮效率的影响存在显著分化。本文围绕透皮吸收测试的核心场景,从基质组成、透皮机制、测试模型、皮肤生理交互及药物匹配性等维度,系统比较两种剂型的透皮差异,为制剂设计提供实践参考。

凝胶剂与乳膏剂的基质组成差异

凝胶剂以亲水性高分子聚合物为核心,通过氢键或静电作用形成三维网络结构,常见基质包括卡波姆940、羟丙基甲基纤维素(HPMC)及海藻酸钠。这类基质的亲水性使其能与水融合,药物多以溶解或微混悬状态分散于网络间隙——例如卡波姆凝胶经三乙醇胺中和后,黏度可达5000~10000 mPa·s,网络密度直接调控药物释放:交联度越高,药物扩散阻力越大。

乳膏剂则是油-水乳化体系,分为水包油(O/W)与油包水(W/O)两类,由油相(凡士林、硬脂酸)、水相(纯化水)及乳化剂(吐温80、司盘60)组成。药物在乳膏中的分布取决于亲脂性:亲水性药物(如维生素B6)溶解于水相,亲脂性药物(如睾酮)则分配至油相。例如O/W型乳膏(硬脂酸-三乙醇胺体系)的水相为连续相,更易与皮肤表面水合;W/O型乳膏(凡士林为主要油相)的油相为连续相,封闭性更强。

基质组成直接影响药物分散状态:凝胶的高分子网络对药物有“包裹”效应,释放依赖基质溶胀与扩散;乳膏的乳化体系通过“相分配”调节释放——药物需从分散相(如油相)转移至连续相(如水相),再扩散至皮肤,此过程受乳化剂表面活性与两相比例调控。

透皮机制的差异:水合作用与脂质通路

凝胶剂的透皮效率核心是“水合作用+亲水性扩散”。亲水性基质吸收皮肤表面水分,增加角质层含水量(可提升30%~50%),使角质细胞肿胀、间隙扩大,降低屏障功能。例如2%卡波姆水杨酸凝胶,其保湿性促进水杨酸(logP=2.2)通过角质层水性通道扩散——研究显示,凝胶组24小时透皮量比乳膏组高20%(针对亲水性药物)。

乳膏剂的透皮机制以“脂质通路+屏障无序化”为主。油相脂质(如凡士林)能插入角质层脂质双分子层(神经酰胺、胆固醇),破坏其有序排列,增加通透性。例如氢化可的松乳膏(含5%凡士林),凡士林使角质层脂质从“有序晶相”转为“无序液晶相”,其透皮量比同浓度凝胶高40%~60%(针对亲脂性药物)。

机制差异还体现在“通路选择性”:凝胶更倾向角质层“水性通道”(角质细胞间隙水相区),适合亲水性药物(如维生素C);乳膏更易通过“脂质通道”(角质层脂质双分子层)或毛囊皮脂腺通路,对亲脂性药物(如睾酮,logP=3.3)促进更显著——睾酮乳膏透皮量是凝胶的2~3倍,因油相溶解药物后通过脂质通路快速渗透。

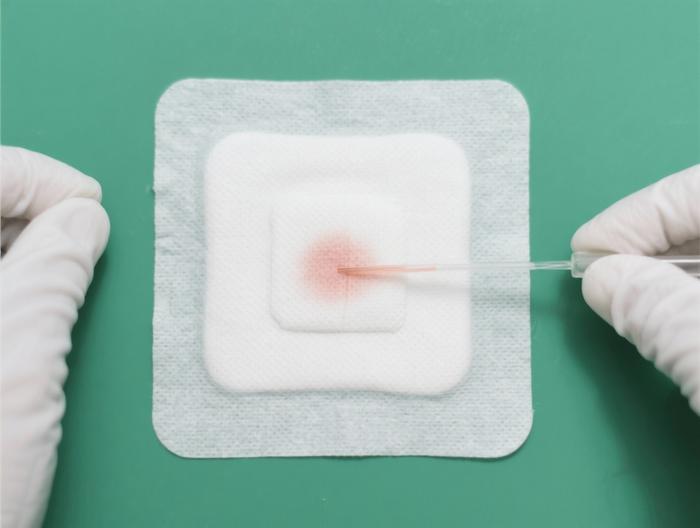

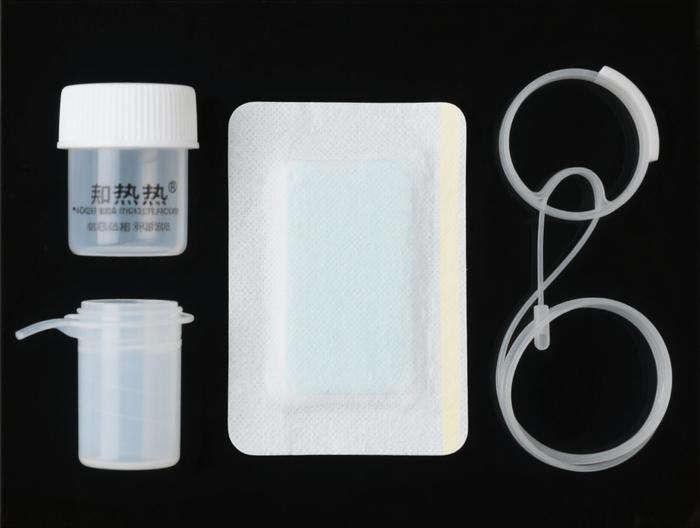

体外测试模型对结果的影响

Franz扩散池是透皮测试金标准,通过离体皮肤、接收液量化透皮效率(累积透皮量/Kp值)。皮肤模型选择直接影响差异:裸鼠皮肤(角质层薄)测试时,凝胶与乳膏差异缩小(裸鼠皮肤水合易被凝胶增强,脂质通路影响弱);人皮肤(角质层厚)测试时,乳膏脂质作用更明显,差异放大——例如布洛芬(logP=3.9)裸鼠测试差异15%,人皮肤测试差异达70%。

接收液组成也关键:需满足“漏槽条件”(接收液药物浓度远低于饱和)。亲水性药物维生素C测试中,接收液用PBS(pH7.4)可准确反映透皮量;亲脂性药物丹参酮ⅡA(logP=4.2)测试时,接收液需加10%乙醇(增加溶解度),否则乳膏透皮量会被低估30%。

此外,搅拌速率(影响接收液混合)与温度(32℃模拟皮肤温度)需严格控制:搅拌速率过低会导致接收液药物梯度不足,温度过高可能破坏凝胶交联或乳膏乳化体系,导致结果偏差。

皮肤生理状态与剂型的交互作用

皮肤含水量影响剂型优势:干燥皮肤(含水量<10%)用凝胶更优——凝胶的保湿性快速提升水合,促进透皮;油性皮肤(皮脂腺旺盛)用凝胶更安全——乳膏的脂质可能阻塞毛囊,降低透皮效率(研究显示,油性皮肤乳膏组透皮量比凝胶组低15%)。

皮肤屏障损伤(如湿疹、烧伤)改变剂型优势:受损皮肤角质层屏障破坏,脂质通路影响更直接。例如湿疹患者测试氢化可的松,乳膏组透皮量比凝胶组高50%(受损皮肤脂质通路更易被激活);健康皮肤中差异仅30%。

毛囊密度也有影响:面部皮肤毛囊密度高(约500个/cm²),乳膏的脂质通路可通过毛囊快速渗透,其透皮量比凝胶高30%;四肢皮肤毛囊密度低(约100个/cm²),凝胶的水合作用更显著,差异缩小至15%。

药物理化性质与剂型的匹配性

亲水性药物(logP<1,水溶性>10mg/mL)如盐酸利多卡因(logP=0.8,水溶性50mg/mL),凝胶中溶解度更高(凝胶组溶解度是乳膏的2倍),形成高浓度梯度,透皮效率比乳膏高50%——2%利多卡因凝胶24小时透皮量达120μg/cm²,乳膏仅80μg/cm²。

亲脂性药物(logP>2,水溶性<1mg/mL)如黄体酮(logP=3.8,水溶性0.001mg/mL),乳膏中溶解度更高(乳膏组溶解度是凝胶的5倍),脂质通路促进作用显著,透皮量是凝胶的3倍——研究显示,黄体酮乳膏Kp值(渗透系数)为0.02 cm/h,凝胶仅0.007 cm/h。

分子量影响:小分子药物(<500Da,如咖啡因194Da),乳膏脂质促进作用仍更明显(乳膏透皮量比凝胶高40%);大分子药物(>1000Da,如胰岛素5808Da),即使乳膏也难透皮——需结合促渗剂(如月桂氮酮)才能提升,此时凝胶与乳膏差异缩小(均需促渗)。

相关服务