透皮吸收测试中皮肤代谢活性对活性成分透皮转化的影响评估

透皮吸收测试相关服务热线: 微析检测业务区域覆盖全国,专注为高分子材料、金属、半导体、汽车、医疗器械等行业提供大型仪器测试、性能测试、成分检测等服务。 地图服务索引: 服务领域地图 检测项目地图 分析服务地图 体系认证地图 质检服务地图 服务案例地图 新闻资讯地图 地区服务地图 聚合服务地图

本文包含AI生成内容,仅作参考。如需专业数据支持,可联系在线工程师免费咨询。

透皮给药因能规避胃肠道首过效应、维持稳定血药浓度,成为药物研发的重要方向。然而皮肤并非被动物理屏障,其表皮与真皮中的代谢酶系统(如细胞色素P450、酯酶、葡萄糖醛酸转移酶)可主动参与活性成分转化,直接影响药物有效性与安全性。评估皮肤代谢活性对透皮转化的影响,是透皮制剂开发的核心环节——它能揭示前药激活、活性成分灭活或毒性代谢物产生的机制,为制剂优化提供关键依据。本文将从皮肤代谢系统组成、代谢对透皮转化的作用、评估方法选择及应用限制等方面,系统阐述这一主题。

皮肤代谢系统的组成与功能

皮肤的代谢活性由表皮与真皮中的细胞及酶网络共同介导。表皮中的角质形成细胞是核心代谢单元,从基底层到角质层逐渐分化,基底层细胞因增殖活跃,代谢酶活性最高;真皮中的成纤维细胞、内皮细胞虽参与代谢,但活性较低。皮肤代谢酶可分为三类:氧化酶(如细胞色素P450家族,CYP450)负责药物氧化反应,水解酶(如酯酶、酰胺酶)催化酯/酰胺键断裂,结合酶(如葡萄糖醛酸转移酶)促进药物与内源性分子结合。

这些酶的分布具有区域性:CYP450主要集中在表皮基底层,酯酶遍布角质层与表皮全层,葡萄糖醛酸转移酶多位于真皮。不同酶介导的反应对活性成分转化至关重要:氧化反应可激活前药(如硝酸甘油代谢为一氧化氮)或产生毒性产物(如苯并芘氧化为致癌环氧化物);水解反应常将脂溶性前药转化为水溶性活性成分(如双氯芬酸二乙胺盐水解为双氯芬酸);结合反应则多使药物失活(如没食子酸丙酯结合为葡萄糖醛酸苷)。

代谢活性对透皮转化的双向影响

皮肤代谢对活性成分的透皮转化具有“激活-灭活”的双向作用,直接决定药物的有效性与安全性。前药策略是典型的“激活”案例:将活性成分制成脂溶性前药以提高透皮能力,再通过皮肤酶转化为活性形式。例如,硝酸甘油本身无直接血管扩张作用,需经皮肤硝酸酯酶水解为一氧化氮才发挥疗效;雌二醇透皮制剂中,雌二醇被17β-羟基类固醇脱氢酶代谢为雌酮,两者共同维持雌激素效应。

“灭活”则是另一种常见情况:活性成分被代谢为无活性产物,降低透皮效率。如酚类抗氧化剂没食子酸丙酯,在皮肤葡萄糖醛酸转移酶作用下结合为葡萄糖醛酸苷,失去抗氧化活性;某些非甾体抗炎药(如布洛芬)被CYP450氧化为无活性的羟基代谢物,减少有效成分的皮肤滞留。更需警惕的是“毒性转化”:多环芳烃类化合物(如苯并芘)经CYP450氧化为环氧化物,具有强致癌性,可能导致皮肤肿瘤。

评估方法的选择:体外与体内的互补

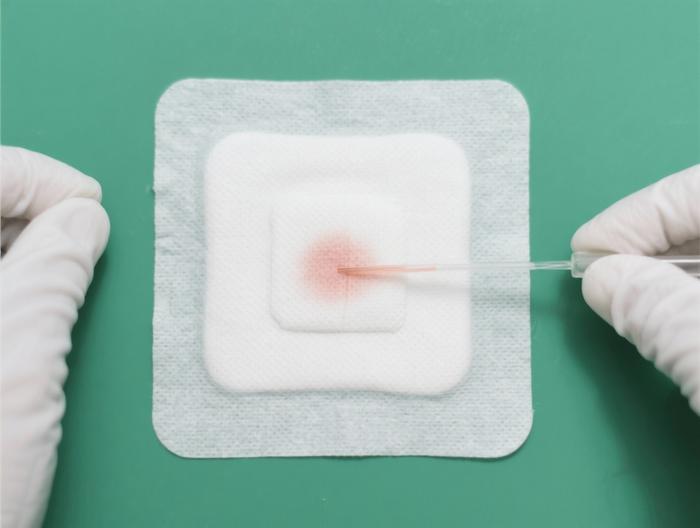

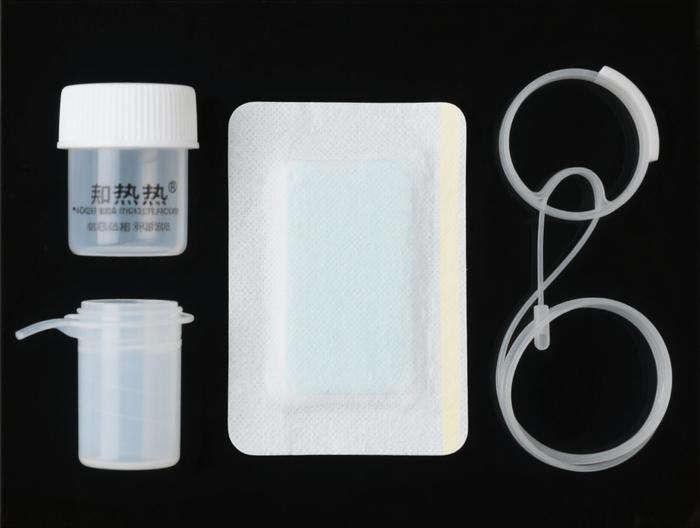

评估皮肤代谢对透皮转化的影响,需结合体外与体内方法,以平衡“控制变量”与“生理相关性”。体外方法中,Franz扩散池是经典工具:将皮肤固定于供体室与接收室之间,测定透过的母药与代谢物浓度,可精确控制温度、湿度等变量。例如,研究双氯芬酸二乙胺盐的代谢时,用新鲜人皮肤做扩散池试验,24小时内60%前药水解为活性双氯芬酸。

皮肤匀浆/亚细胞组分法可直接测定酶活性,如用荧光底物测CYP450活性、酯类底物测酯酶活性,适合快速筛选酶底物,但无法模拟皮肤屏障。3D皮肤模型(如EpiDerm)更接近体内环境,因具有完整表皮结构(角质层+基底层),CYP450活性比2D细胞高3-5倍,是评估前药代谢的理想模型。

体内方法用于验证体外结果:微透析技术可在活体皮肤中实时采样,测定皮肤间隙液的母药与代谢物浓度。例如,利多卡因透皮研究中,微透析显示皮肤代谢物浓度比血浆高2倍,说明皮肤是重要代谢位点。药代动力学研究则通过血浆参数(如AUC、Cmax),评估皮肤代谢对全身暴露的影响,如双氯芬酸透皮制剂的血浆AUC比口服低50%,因皮肤代谢减少了全身吸收。

体外与体内方法的互补很关键:体外方法用于机制研究(如酶抑制剂对代谢的影响),体内方法用于验证生理相关性(如皮肤代谢对局部疗效的贡献),两者结合才能得出可靠结论。

体外模型的应用限制与解读要点

体外模型虽有用,但存在多方面限制,需谨慎解读结果。首先是皮肤来源差异:动物皮肤(如大鼠)与人类的酶谱不同,大鼠CYP450 3A4活性比人高10倍,而猪皮肤酯酶活性与人接近,因此用猪皮肤做酯酶相关研究更可靠。即使是人类皮肤,供体个体差异大——吸烟者CYP450 1A1活性比非吸烟者高2-3倍,老年人酶活性比年轻人低30%,结果需分层分析。

其次是皮肤处理的影响:新鲜皮肤的代谢酶活性最高,但获取困难,冷冻保存(-20℃)1个月后,CYP450活性降低50%,酯酶降低30%,因此冷冻皮肤的结果可能低估代谢率。若用福尔马林固定的皮肤,酶活性完全丧失,无法用于代谢研究。

第三是模型的完整性:2D细胞模型(如HaCaT)无角质层,药物直接接触基底层细胞,透皮量与代谢率均高于体内。3D模型虽有表皮,但无真皮层(成纤维细胞+血管),无法模拟代谢物的血流清除,因此代谢物积累比体内多,结果需校正。

第四是生理状态的缺失:体外模型无法模拟皮肤炎症、水化或出汗。湿疹皮肤因屏障受损,代谢酶活性升高40%,透皮代谢率比健康皮肤高,但若用健康皮肤做模型,结果会偏离真实情况;水化皮肤的酯酶活性升高30%,但体外模型常处于干燥状态,可能低估前药水解率。

体内外关联的关键影响因素

实现体内外结果的关联,需关注五大核心因素。一是皮肤部位:面部皮肤(角质层薄)代谢活性比手掌(角质层厚)高2倍,头皮因毛囊多,代谢率更高——头皮制剂的代谢转化通常比面部快。二是水化状态:水化皮肤屏障功能下降,透皮量增加,同时酯酶活性升高30%,促进前药水解——使用保湿霜的皮肤,维生素C棕榈酸酯的水解率比干燥皮肤高40%。

三是药物理化性质:脂溶性(logP>1)、低分子量(<500Da)的药物更易进入表皮,代谢率更高。例如,维A酸(logP=3.5)的透皮代谢率比维生素C(logP=-1.8)高5倍以上,因维A酸更易穿透角质层接触代谢酶。四是制剂组成:促渗剂(如氮酮)不仅增加透皮量,还能提高酯酶活性,促进前药水解;而丙二醇则抑制CYP450酶,减少氧化代谢——制剂中的辅料会直接影响代谢结果。

五是个体差异:老年人代谢酶活性比年轻人低30%,同样的制剂,老年人的透皮转化可能更少,需调整剂量;吸烟者的CYP450活性更高,代谢率更快,可能导致有效成分停留时间缩短。

实际案例:维生素C棕榈酸酯的代谢评估

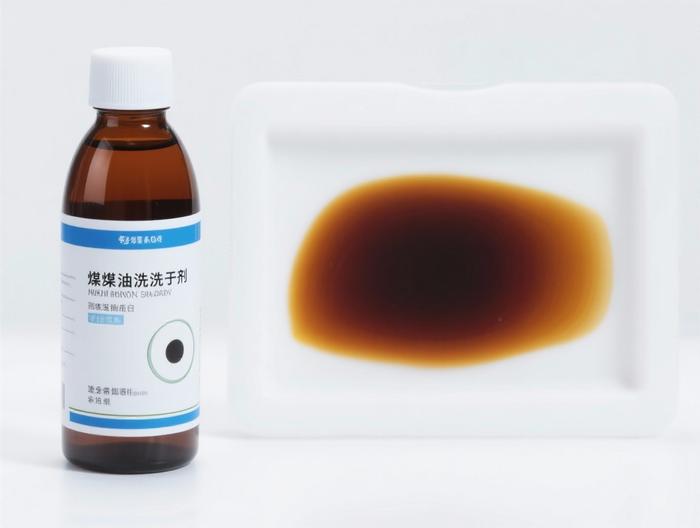

维生素C棕榈酸酯是常用的抗氧化前药,需经皮肤酯酶水解为维生素C发挥作用。评估时,先用皮肤匀浆法测酶活性:人皮肤匀浆的酯酶活性为0.5μmol/min/mg蛋白,比大鼠低30%,因此选择人皮肤做后续试验。

接着用Franz扩散池做体外透皮试验:新鲜人皮肤为屏障,供体室加1%维生素C棕榈酸酯乳液,接收室收集24小时样本,LC-MS/MS测定显示,80%前药水解为维生素C。然后用3D皮肤模型验证,结果与扩散池一致,因3D模型有完整角质层,更接近体内环境。

体内试验用微透析技术:在志愿者前臂植入探针,灌注液采样显示,皮肤中维生素C浓度比血浆高8倍,说明皮肤代谢是其局部抗氧化的关键。药代动力学研究显示,血浆维生素C浓度与皮肤水解率高度相关(R²=0.85),证明体外结果能预测体内情况。

这个案例说明:通过“酶活性筛选→体外扩散池→3D模型→体内微透析”的流程,能系统评估皮肤代谢对透皮转化的影响,为制剂优化提供明确方向——比如增加酯酶活性的辅料(如氮酮),可提高前药水解率,增强局部疗效。

相关服务